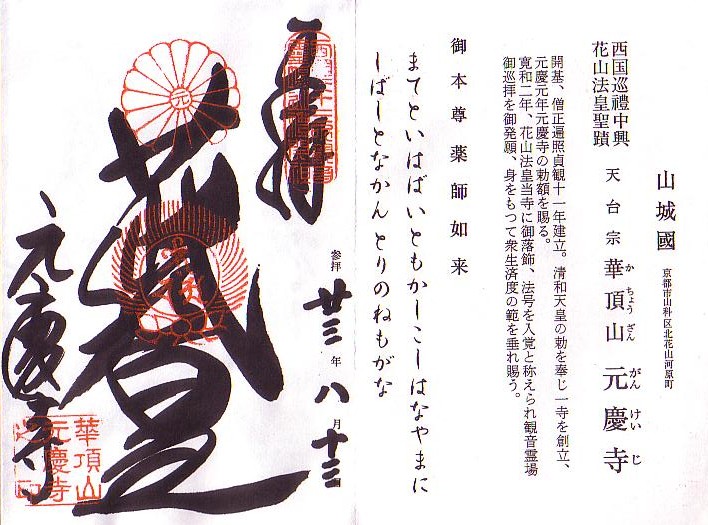

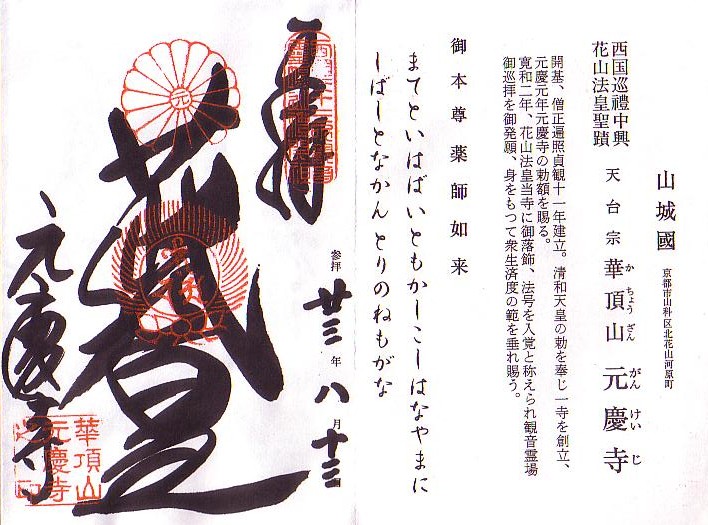

[西国三十三霊場・番外札所・華頂山元慶寺]

(住所)京都府京都市山科区北花山河原町13

(電話番号)075-581-0183

(御詠歌) 「待てといはば いとも賢し花山に しばしとなかん とりのねもがな」

薬師如来を御本尊とするこの元慶寺が西国三十三所観音霊場番外札所に入っているのは、 のちに観音霊場を中興した花山法皇がここで2年の歳月を送ったからです。

花山天皇即位後まもなく、右大臣藤原兼家が謀略によって出家させたと「大鏡」に書かれています。

私は全国の一之宮・由緒ある神社・寺院に参拝する御朱印の旅が趣味です。夏には雄大で美しい富士山に数回登山します。私は健康生活情報や介護にも関心があります。私の好きな諺『日々是好日』をサブタイトルとしました。このブログでは「御朱印帳の写真」「御朱印の写真」「御朱印の旅紀行」「健康生活の情報」「富士登山」「近くの老人ホーム紹介」の情報を提供しています。

御朱印のブログ

[西国三十三霊場・番外札所・華頂山元慶寺]

(住所)京都府京都市山科区北花山河原町13

(電話番号)075-581-0183

薬師如来を御本尊とするこの元慶寺が西国三十三所観音霊場番外札所に入っているのは、 のちに観音霊場を中興した花山法皇がここで2年の歳月を送ったからです。

花山天皇即位後まもなく、右大臣藤原兼家が謀略によって出家させたと「大鏡」に書かれています。

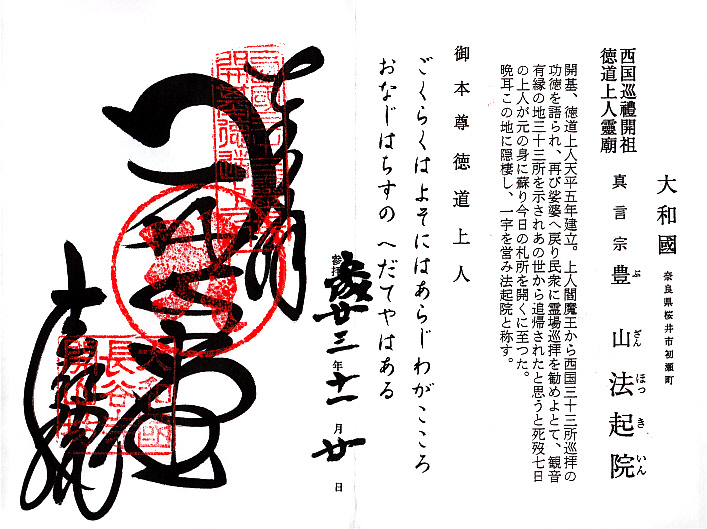

[西国三十三霊場・番外札所・豊山法起院]

(住所)奈良県桜井市初瀬776番地

(電話番号)0744-47-8032

天平7年(735)徳道上人によって創立された法起院は、西国三十三所観音霊場巡拝の開祖であるということから、 番外として巡拝に組まれています。

養老2年(718)春、病で生死の淵をさまよっていたとき、夢の中に現れた閻魔大王から 「苦しむ衆生を助けるため西国三十三所観音霊場を創り、広めよ」と告げられたのが始まりであるとされています。

「徳道上人御廟所」と書かれた山門をくぐると正面に本堂である開山堂があり、 徳道上人が自ら彫ったと伝えられる御本尊が安置されています。

また本堂の左後ろには、「上人御廟十三重石塔」が立てられています。

私は第1回神社検定で受験しました。

で、公式テキストを紹介しています。

試験申込受付期間:平成28年11月17日(木) ~平成29年5月11日(木)

試験日:平成29年6月18日(日)

参級・試験時間:午後13時00分~14時20分(説明10分・試験70分)

弐級・試験時間:午後15時20分~17時00分(説明10分・試験90分)

壱級・試験時間:午後15時20分~17時00分(説明10分・試験90分)

※試験開始30分前に開場

※試験開始30分経過後、退出のみ可(再入室は不可)

合格基準:参級、弐級、壱級とも100問中70問以上の正解

合格発表:平成29年8月下旬に全受検者へ郵送

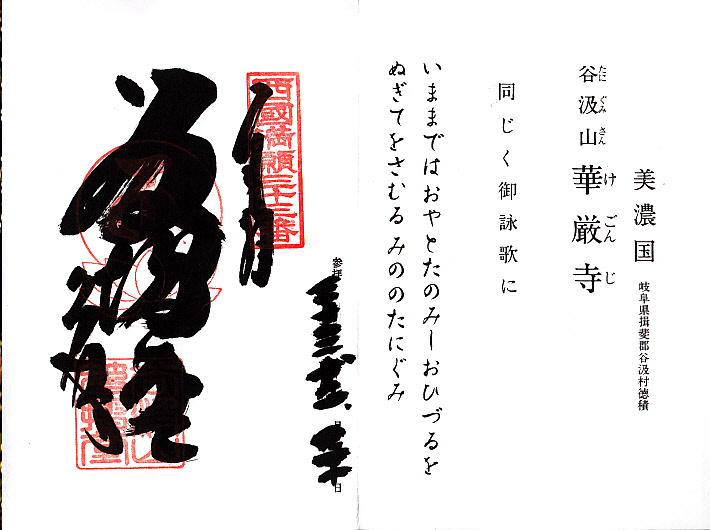

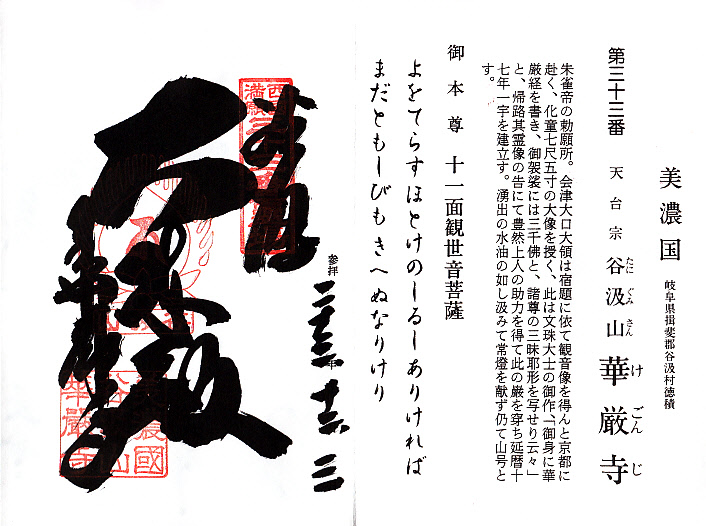

[西国三十三霊場・第33番札所・谷汲山華厳寺]

(住所)岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23

(電話番号)0585-55-2033

[西国三十三霊場・第33番札所・谷汲山華厳寺]

(住所)岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23

(電話番号)0585-55-2033

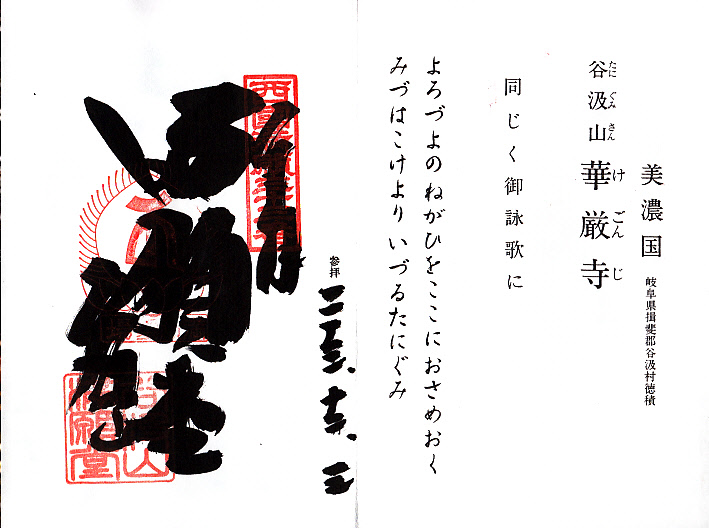

[西国三十三霊場・第33番札所・谷汲山華厳寺]

(住所)岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23

(電話番号)0585-55-2033

西国三十三番満願霊場美濃国谷汲山華厳寺は「谷汲さん」の名でも親しまれ、西国札所の中で最も東の岐阜県に位置しています。

広い境内には巡礼の満願・結願の地として厳かな雰囲気があり、「笈摺堂」、「満願堂」、「精進落としの鯉」 を始めとする巡礼を終えた者のみが知ることが出来る喜びに満ち溢れ、一般の参拝客らもその雰囲気に引き込まれます。

また巡礼だけでなく、桜や紅葉の名所としても知られ、四季折々の自然の移ろいを味わうことが出来ます。

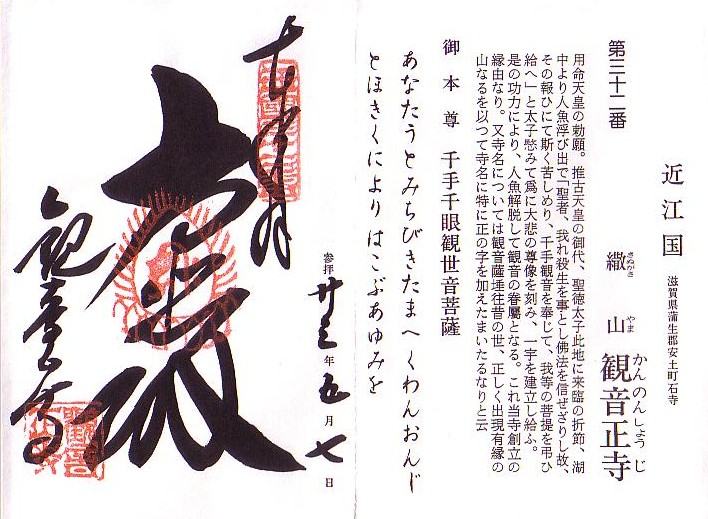

[西国三十三霊場・第32番札所・繖山観音正寺]

(住所)滋賀県近江八幡市安土町石寺2

(電話番号)0748-46-2549

近江国は、日本のほぼ中央に位置するが、その近江国でもまた中央、すなわち日本の「臍(へそ)」 ともいうべき要衝に位置するのが、標高432.9メートルの繖山(きぬがさやま)、別名観音寺山であります。

西国三十二番札所・観音正寺は、貴人にさしかざす衣蓋(きぬがさ) のようにふんわりとした美しい山容から名付けられたこの繖山の山中にひっそりと佇(たたず)んでいます。

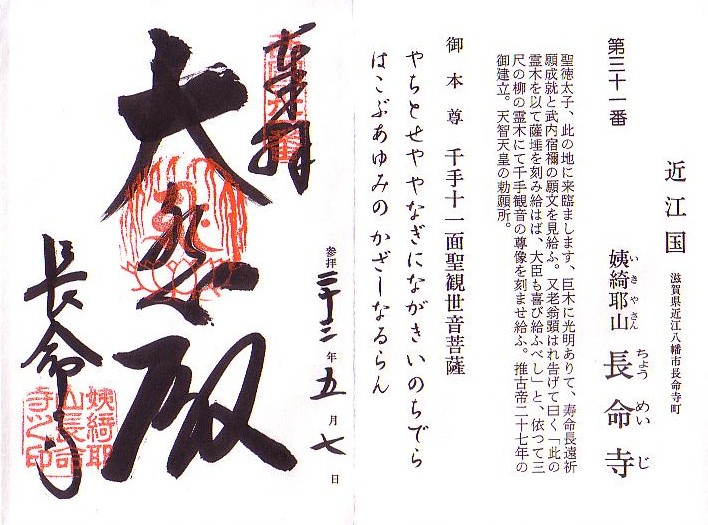

[西国三十三霊場・第31番札所・姨綺耶山長命寺]

(住所)滋賀県近江八幡市長命寺町157番地

(電話番号)0748-33-0031

ご本尊千手十一面聖観世音菩薩は健康長寿、無病息災を授けて下さる有り難い観音様。

本堂三重塔など重文の建つ境内から琵琶湖が一望でき、西国巡礼を始め多くの参拝客でに賑わっています。

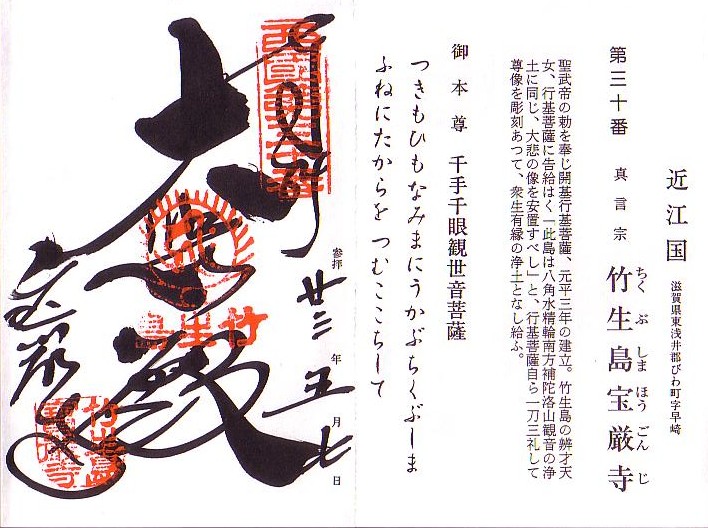

[西国三十三霊場・第30番札所・竹生島宝厳寺]

(住所)滋賀県東浅井郡びわ町早崎竹生島1664

(電話番号)0749-63-4410

竹生島宝厳寺は、神亀元年(724)聖武天皇が、夢枕に立った天照皇大神より「江州の湖中に小島がある。

その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ。

すれば、国家泰平、五穀豊穣、万民富楽となるであろう」というお告げを受け、創行基を勅使にとしてつかわし、 堂塔を開基させたのが始まりです。

行基は、早速弁才天像(当山では大弁才天と呼ぶ)を彫刻しご本尊として本堂に安置。翌年には、観音堂を建立し、 千手観音像を安置しました。

それ以来、天皇の行幸が続き、また伝教大師、弘法大師など来島修行されたと伝えられています。

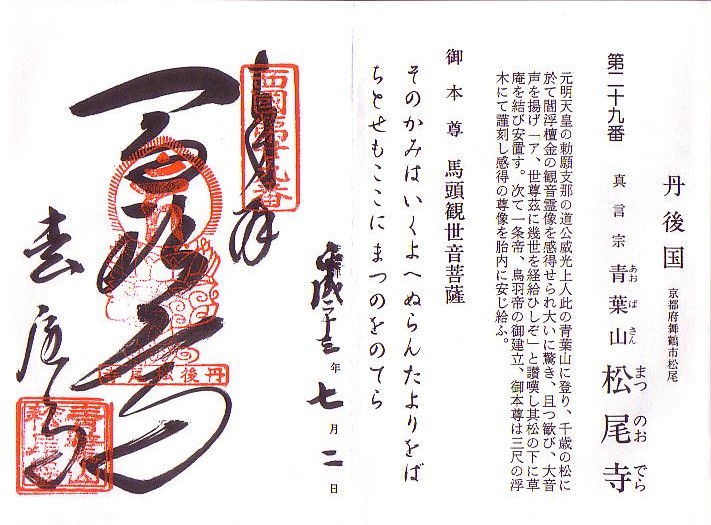

[西国三十三霊場・第29番札所・青葉山松尾寺]

(住所)京都府舞鶴市松尾532

(電話番号)0773-62-2900

当寺は、西国二十九番札所で、本尊馬頭観世音は、三十三霊場中唯一の観音像であり、農耕の守り仏として、 或いは牛馬畜産、車馬交通、更には競馬に因む信仰を広くあつめている。