「伊勢神宮(外宮・内宮)」「多度大社」に朔日参りしました。

早朝3:00自宅を車で出発、東名阪の桑名東IC~伊勢自動車道の伊勢ICまで利用して5:00市営駐車場に到着、

参道の「赤福の朔日餅」「すし久の朔日粥」の凄い行列を見て5:15に内宮に到着しました。

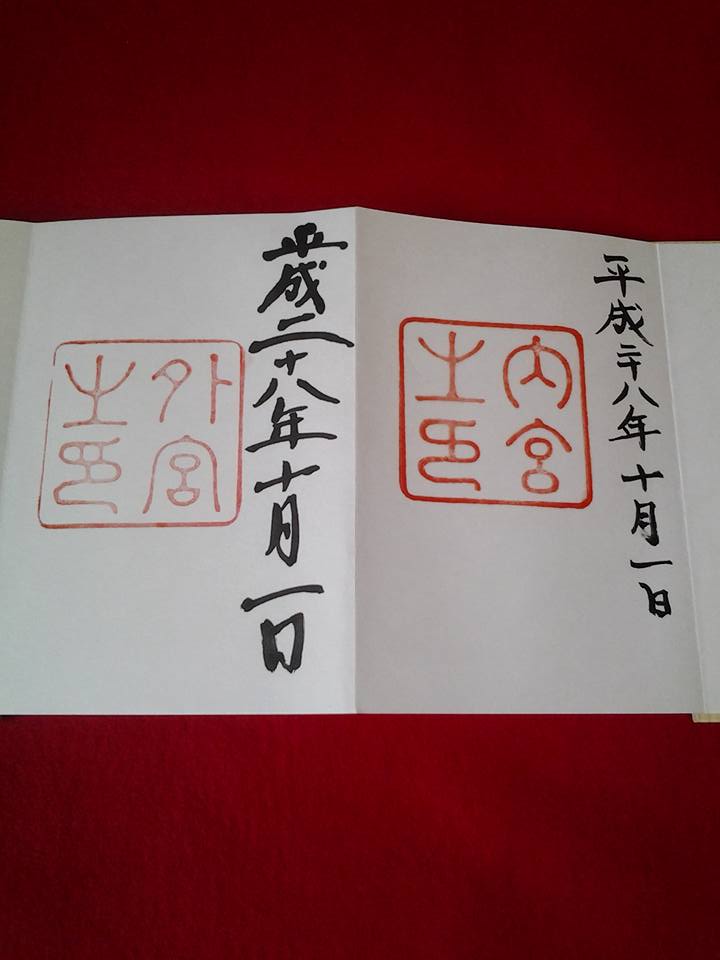

「皇大神宮(内宮)」に参拝し御朱印を頂きました。

境内にある「別宮荒祭宮」「風日祈宮」にも参拝しました。

車で外宮へ「豊受大神宮(外宮)」に参拝し御朱印を頂きました。

境内にある「別宮土宮」「別宮風宮」「別宮多賀宮」にも参拝しました。

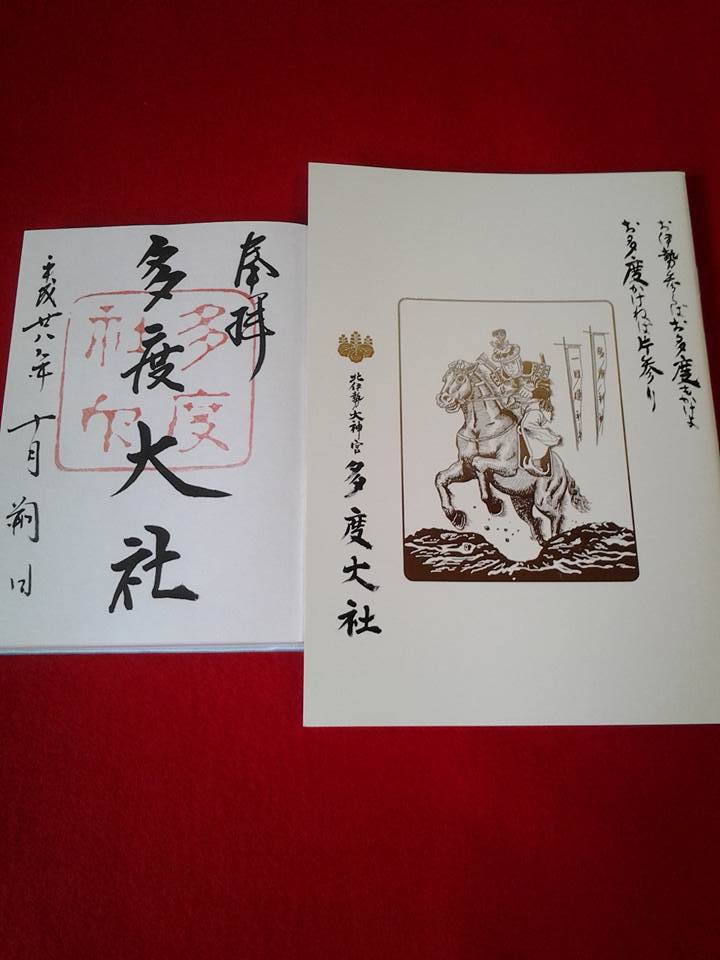

帰りに多度大社にも参拝します。

「お伊勢参らば お多度もかけよ お多度かけねば 片参り」ですから。

伊勢自動車道の伊勢IC~東名阪の桑名東ICまで利用して9:00に多度大社に到着しました。

多度大社に参拝し御朱印を頂きました。

境内で珍しい光景が、神馬の白馬が参拝していました。

多度大社には「しあわせ運ぶ神の馬 白馬伝説」がありラッキーです。

「朔日粥」「朔日餅」が食べれなかっが、神無月も良い月にしたいです。