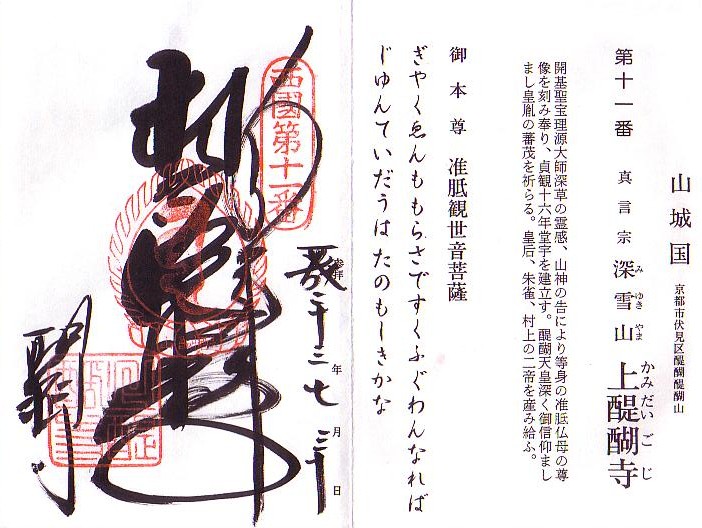

[西国三十三霊場・第11番札所・深雪山上醍醐寺・准胝堂]

(住所)京都府京都市伏見区醍醐醍醐山1

(電話番号)075-571-0002

(御詠歌) 「逆縁も もらさで救う 願なれば 准胝堂は たのもしきかな」

准胝堂の創建は、貞観18年。醍醐寺開山、聖宝理源大師が開山のおり、柏の霊木から准胝観世音菩薩を彫り、 その柏の木があった場所にお堂が建てられたのが最初とされる。

その後、何度か焼失したがそのつど再建されてきた。

私は全国の一之宮・由緒ある神社・寺院に参拝する御朱印の旅が趣味です。夏には雄大で美しい富士山に数回登山します。私は健康生活情報や介護にも関心があります。私の好きな諺『日々是好日』をサブタイトルとしました。このブログでは「御朱印帳の写真」「御朱印の写真」「御朱印の旅紀行」「健康生活の情報」「富士登山」「近くの老人ホーム紹介」の情報を提供しています。

御朱印のブログ

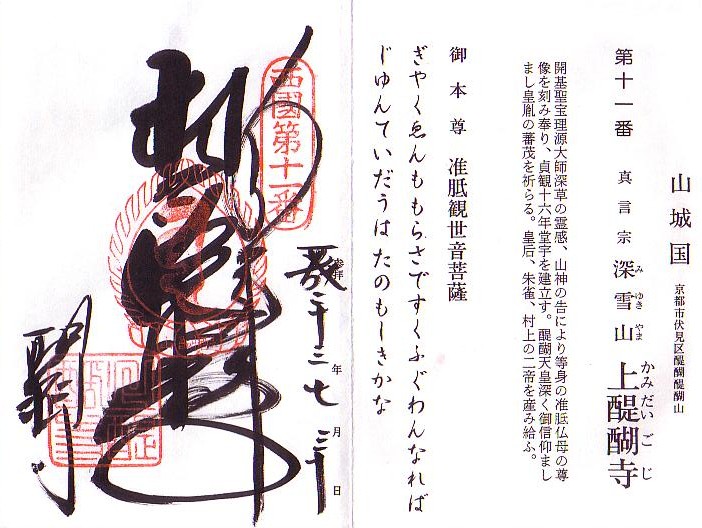

[西国三十三霊場・第11番札所・深雪山上醍醐寺・准胝堂]

(住所)京都府京都市伏見区醍醐醍醐山1

(電話番号)075-571-0002

准胝堂の創建は、貞観18年。醍醐寺開山、聖宝理源大師が開山のおり、柏の霊木から准胝観世音菩薩を彫り、 その柏の木があった場所にお堂が建てられたのが最初とされる。

その後、何度か焼失したがそのつど再建されてきた。

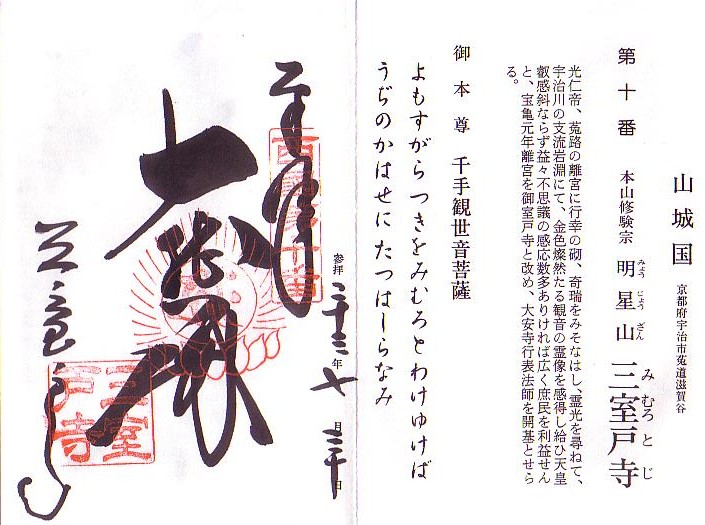

[西国三十三霊場・第10番札所・明星山三室戸寺]

(住所)京都府宇治市莵道滋賀谷21

(電話番号)0774-21-2067

本山修験宗の別格本山です。

五千坪の大庭園は枯山水・池泉・広庭からなり、五月のツツジ(二万株)・六月のアジサイ(一万株)・七月のハス・ 秋の紅葉など四季を通じて美しい花模様を楽しんでいただけます。

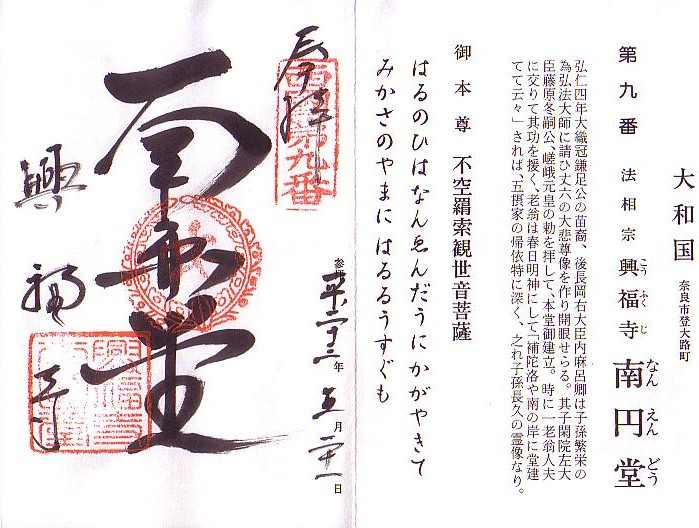

[西国三十三霊場・第9番札所・興福寺南円堂]

(住所)奈良市登大路町48

(電話番号)0742-24-4920

西国三十三所第九番札所として人々のお参りで賑わう。

弘仁4年(813)藤原冬嗣(ふゆつぐ)が父 内麻呂(うちまろ)追善の為に建てた。基壇築造の際には地神を鎮めるために、 和同開珎や隆平永宝を撒きながら版築したことが発掘調査で明らかにされた。 また鎮壇には弘法大師が係わったことが諸書に記される。

毎年10月17日に特別開扉。

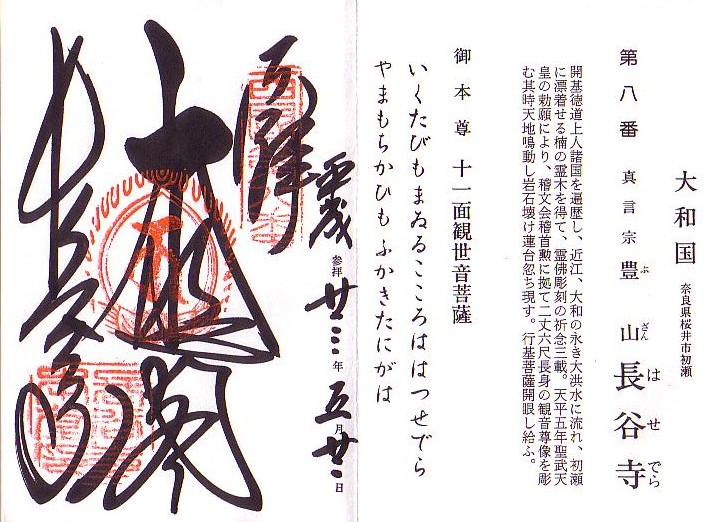

[西国三十三霊場・第8番札所・豊山長谷寺]

(住所)奈良県桜井市初瀬731-1

(電話番号)0744-47-7001

本堂も本尊も大きい。そこまでの長い登廊を行く。 山を背にした谷間に広がり、西国札所でも大寺の一つ。 ゆるやかな石段沿いに白壁の築地塀が延びる。ボタンの花の名所として有名だが、 他にも多彩な花々が美しい寺を飾る。長谷観音と花の寺である。

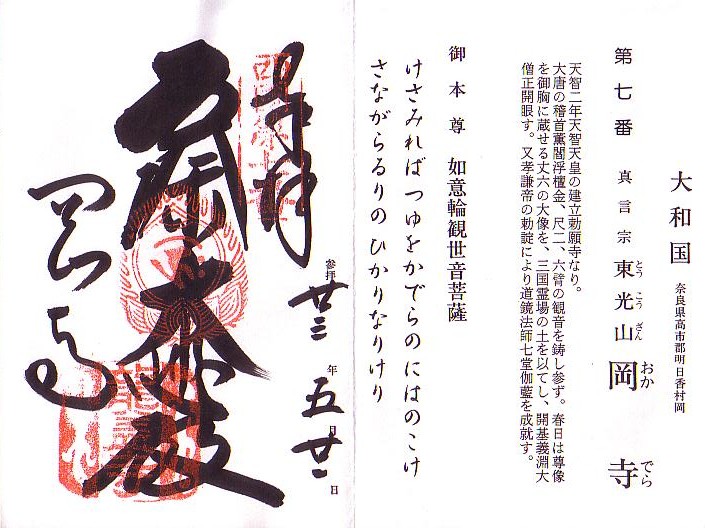

[西国三十三霊場・第7番札所・東光山岡寺(龍蓋寺)]

(住所)奈良県高市郡明日香村岡806

(電話番号)0744-54-2007

日本最初の厄除け霊場岡寺は飛鳥の東、山の中腹にあり、坂を上ると重要文化財に指定されている鮮やかな朱色をした仁王門があらわれる。

本堂などはその奥、石垣の上に建ちならぶ。

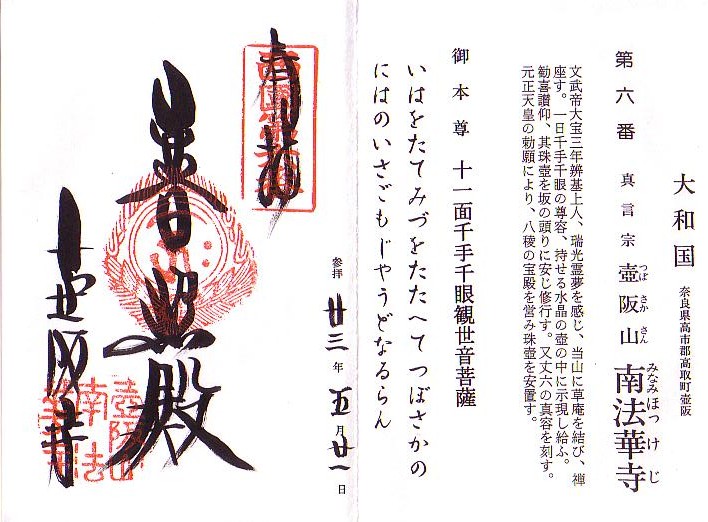

[西国三十三霊場・第6番札所・壷阪山南法華寺(壷阪寺)]

(住所)奈良県高市郡高取町壷阪3番地

(電話番号)0744-52-2016

西暦七〇三年弁基上人によって開かれた霊山、壷阪山南法華寺。 西国観音霊場の第六番札所で眼病に霊験あらたかな、 シルクロードの香りが豊かにただよう寺として信仰されています。

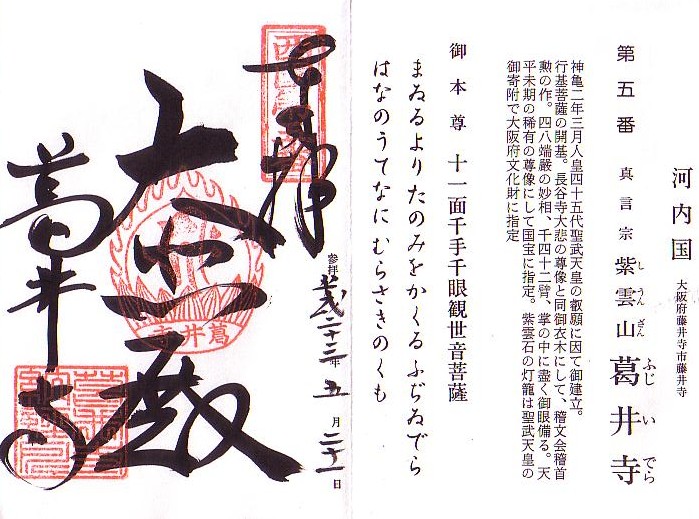

[西国三十三霊場・第5番札所・紫雲山葛井寺]

(住所)大阪府藤井寺市藤井寺1丁目16-21

(電話番号)072-938-0005

葛井寺御本尊の千手千眼観世音菩薩坐像は、千手にて迷える衆生を救うための大慈悲を示し、唐招提寺、三十三間堂とともに三観音として有名である。 秘仏。

毎月十八日に開扉、その美しさは人々を魅了し、現世利益の観音信仰を支えてきた。

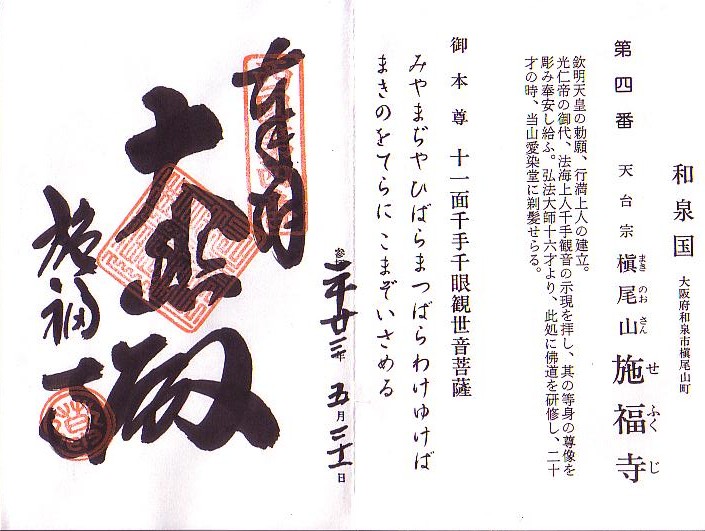

[西国三十三霊場・第4番札所・槇尾山施福寺(槇尾寺)]

(住所)大阪府和泉市槙尾山町136

(電話番号)0725-92-2332

施福寺は槙尾山に有り 南に岩湧山 東に金剛山 北に大阪湾が眺望でき 夏山も冬山もよし 春は桜 秋は紅葉が楽しめます。

花山法皇足守の馬頭観音、足腰を守り、長寿延命、身体健全の守護尊

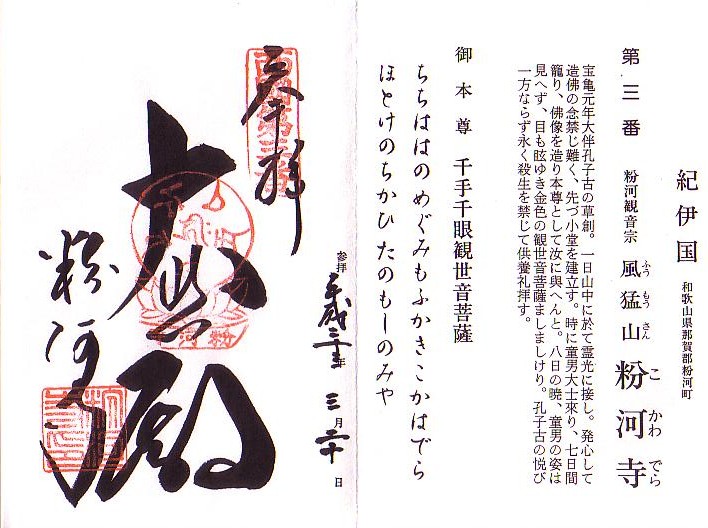

[西国三十三霊場・第3番札所・風猛山粉河寺]

(住所)和歌山県紀の川市粉河2787

(電話番号)0736-4830-3255

(御詠歌) 「父母の 恵みも深き 粉河寺 ほとけの誓ひ たのもしの身や」

粉河寺は和歌山県の北部を流れる紀ノ川の北岸にあり、 最寄駅JR和歌山線粉河駅から大門まで門前町を形成し、 約800mの道程である。

富士山5合目、小御嶽神社の御朱印です。

富士山保全協力金は、3年間缶バッチでしたが、今年は木札です。